Aree protette

Notizie

-

12.10.2023

Lago di Toblino: chiusa la passerella pedonabile dal 16 ottobreDa lunedì 16 ottobre fino ad ultimazione lavori rimarrà chiuso un tratto della passerella-sentiero lungo la riva occidentale del Lago di Toblino, per interventi di manutenzione straordinaria e valorizzazione ambientale.

-

7.7.2023

Piano del Parco Nazionale dello Stelvio: adozione definitiva a seguito dell'intesa del Comitato provinciale di coordinamento e indirizzoAdottato in via definitiva il piano del Parco Nazionale dello Stelvio, acquisita nei mesi scorsi l'intesa del Comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo.

-

13.6.2023

Reti di Riserve: strategie ed opportunità per il riavvioA dieci anni dal loro avvio, le recenti modifiche alla disciplina delle Reti di Riserve hanno ridefinito parzialmente la cornice per il loro funzionamento. In un recente incontro sono stati illustrati punti di forza e di debolezza, ma anche i possibili sviluppi futuri.

-

1.6.2023

Geotrail, il viaggio interattivo nella geologia delle DolomitiScoprire le montagne patrimonio dell’umanità attraverso un’esperienza interattiva, alla portata di tutti. È ciò che offre il portale Dolomites World Heritage Geotrail, lo strumento – ora online – che permette di “leggere” in modo semplice e multimediale la geologia delle Dolomiti, in un viaggio lungo le ere geologiche che hanno plasmato questo territorio unico al mondo.

-

12.5.2023

Parco Nazionale dello Stelvio-Trentino: via libera al Programma degli interventi per il triennio 2023-2025Approvato dalla Giunta provinciale il programma degli interventi per il triennio 2023-2025 del settore Trentino del Parco Nazionale dello Stelvio, da realizzare anche in collaborazione con la Comunità di Valle e i comuni interessati.

-

15.4.2023

Rete di riserve Val di Cembra Avisio: rinnovata la convenzioneClima di festa ieri al rifugio malga Sauch, nel comune di Giovo, per il rinnovo della convenzione che istituisce la Rete di riserve val di Cembra Avisio.

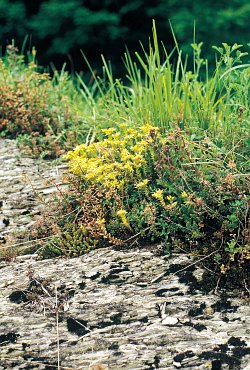

6110 - * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi

* Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

* Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi

Caratteristiche generali dell'habitat

Habitat prioritario, relegato a nicchie di modesta superficie in corrispondenza di affioramenti rupestri calcarei o comunque basifili, in stazioni xerotermofile in cui spiccano piante succulente quali quelle del genere Sedum ed altre a ciclo annuale, adattamenti necessari per superare la forte aridità del periodo estivo (e le rilevanti escursioni termiche).

Variabilità, contatti e criteri interpretativi

Il riconoscimento di popolamenti riferibili a questo habitat non pone difficoltà, trattandosi di comunità vegetali ben definite e rientranti nell’Alysso-Sedion albi. Occupando nicche marginali esse sono invece difficlmente cartografabili e, pertanto, l’habitat risulta spesso poco rappresentativo in termini di superficie. Secondo le specie dominanti si possono riconoscere diverse unità vegetazionali ma tutte riconducibili all’alleanza che connota l’habitat. Queste comunità, anche per la loro frammentarietà, sono relativamente poco studiate, spesso osservabili in prossimità di ambienti mediterraneo-steppici in cui si praticava la pastorizia tradizionale.

Specie vegetali tipiche

Dominanti:

Alyssum alyssoides, Saxifraga tridactylites, Sedum acre, Sedum album, Sedum montanum agg., Sedum sexangulare, Poa molinerii.

Caratteristiche:

Micropus erectus (EN), Sempervivum tectorum.

Altre:

Arabis auriculata (VU), Carthamus lanatus (EN), Cerastium glutinosum, Erigeron karvinskianus (NT #), Erophila verna agg., Filago pyramidata (NT), Holosteum umbellatum (NT), Hornungia petraea (NT), Lychnis viscaria (NT), Melica ciliata, Melica transsylvanica (VU), Minuartia capillacea (NT), Minuartia fastigiata, Minuartia mutabilis (NT), Oryzopsis miliacea (NT), Satureja variegata (VU), Teucrium botrys, Thymelaea passerina (VU).

Estinte:

Minuartia mediterranea §, Minuartia viscosa §.

Distribuzione in provincia

Habitat relativamente diffuso, essendo segnalato in una ventina di siti. Le maggiori concentrazioni riguardano le aree più xerotermiche nella parte meridionale della provincia e lungo la Valle dell’Adige.

Dinamismo naturale

Comunità primitive che possono conservarsi solo se permangono i fattori estremi che impediscono l’evoluzione del suolo. Evidenti i contatti con i prati aridi e steppici, con le comunità casmofitiche delle rupi ed anche dei pavimenti calcarei.

Note ed osservazioni

Il manuale intepretativo indica espressamente che le comunità sviluppate sui substrati di origine artificiale (ad esempio muri a secco) non vanno considerate.

Vulnerabilità e indicazioni gestionali

La minaccia più consistente, che già oggi speiga il forte regresso di molte specie divenute rarissime (notevole il numero delle estinte) è rappresentata dall’abbandono delle forme di agricoltura e pastorizia tradizionali con il ritorno del bosco o l’intensivizzazione delle colture (vigneti, oliveti). L’habitat, essendo rupestre, sarebbe infatti di per sè poco vulnerabile, anche se il leggero disturbo dato da un pascolamento estensivo ha certo un effetto positivo.

- 6110